社區活動用房是完善基層治理體系、服務居民的重要載體,承載著黨群服務、文體活動、養老托幼等公共服務功能。2013年,綿陽市出臺《關于規范新建住宅小區配套社區辦公服務用房規劃建設和移交管理工作的通知》(綿府辦發〔2013〕4號),明確要求開發商預留社區辦公服務用房。

2022年,《綿陽市配套社區辦公服務與養老服務設施合用房規劃建設和移交管理五條措施》(以下簡稱《五條措施》)進一步細化規定:新建小區需按每百戶60平方米標準配建公益性質合用房(主要包括社區辦公用房、綜合性社區服務站、社區黨員活動室、老年人綜合服務站等),任何單位或個人不得侵占或改變用途。

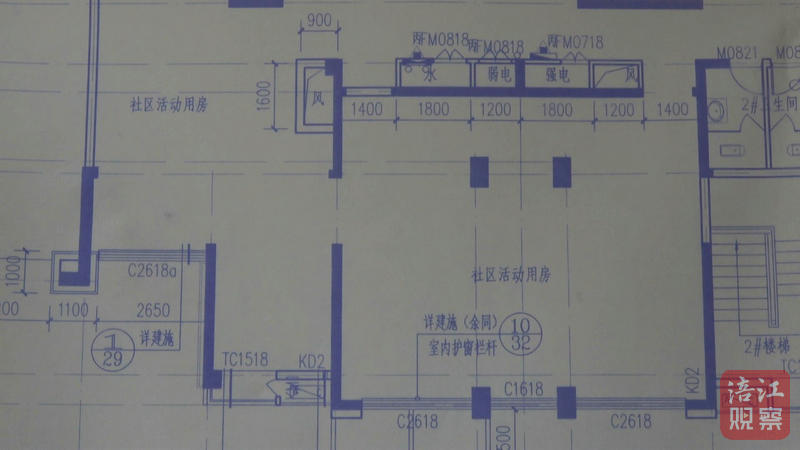

然而,有市民反映,位于經開區海賦長興1期、規劃設計圖中清晰標注的社區活動用房,卻長期被違規出租用于商業經營。

“公益”變“生意”

800平方米社區用房成商業鋪面

記者現場比對小區規劃設計平面圖確認,臨街上下兩層、總面積800平方米的社區活動用房,學生托管班、餐館和洗車店在此營業多年。

“完全是私人盈利性質!經營價格也不比市場便宜,根本沒惠及我們居民。”周邊居民對這些商鋪十分不滿,“你看,這些壩子本是孩子玩耍、居民散步的地方,如今卻成了洗車店的專用停車場,不僅擠占公共空間,車輛頻繁進出更帶來安全隱患。”

那么,本應服務于民的公共空間,怎么就變成了商業鋪面呢?

據了解,2016年樓盤交付使用時,該社區活動用房便移交給了原城南街道南塔社區居民委員會使用。時任南塔社區居民委員會主任的鄧邵敏承認,接房后他們就對外進行了出租。

“我們社區集體沒有收入來源,一旦有機會肯定想抓住找點收入。”鄧邵敏說。

《五條措施》明確規定,“不得以任何名義侵占,不得擅自改變使用性質”,原南塔社區“集體沒有收入”就能成為將公益空間出租創收的理由嗎?

對此,鄧邵敏解釋為“對政策和房屋用途理解不透徹”。

“新官”未理“舊賬”

居民投訴成“空頭支票”

2020年,原塘汛鎮和原城南街道合并為現塘汛街道。彼時,海賦長興1期社區用房被違規出租的問題就已經暴露。然而,塘汛街道卻沒有立即采取有效措施進行糾正。

塘汛街道社會服務中心主任文田解釋稱:“該出租事實及協議行為發生在機構整合前,原來的南塔社區已經與商戶簽訂了10年的合同,當時就尊重了這個歷史事實。”

2024年4月,在經開區管委會上線值守《問政綿陽——直通12345》過程中,有居民就此打進熱線投訴。線上,相關部門明確,社區活動用房不允許用作商業經營;線下,屬地社區、街道曾回復問題反映人,將盡快與商家解約。

近日,經開區管委會再次上線值守時,居民又一次打進熱線,投訴商業經營現狀無任何改變。居民質疑:“政策白紙黑字,為何整改如此艱難?”

那么,承諾為何沒有兌現?

“解約受阻于高額違約賠償。”文田表示,街道曾督促社區與承租商家進行過多次協商,但因商家前期裝修、設施設備投入較大,還涉及員工遣散等問題,社區單方面解約將面臨高額違約賠償,因此協商未果。

如今,面對社區居民要求恢復社區活動用房功能的正當訴求,塘汛街道提出了新的解決方案。

“我們街道將與社區協力,同商家協商爭取提前終止合同,并承諾在轄區內為商家另覓經營場所,盡量減少集體經濟和商家損失。”文田表示,街道和社區將加強相關政策法規的學習,并全面梳理轄區內所有社區用房的使用現狀,“舉一反三,對不具備公益性質的使用行為進行整改。”

對于整改收回的社區用房,將廣泛聽取社區居民意見,通過興辦幸福餐廳、休憩驛站等方式,服務“一老一小”、新就業等群體,確保其真正服務于民。

記者手記

綿陽通過政策迭代構建了社區用房“規劃-建設-驗收-移交”的閉環管理體系。無論是社區居委會的“創收初衷”,還是街道“尊重歷史”的應對態度,本質上都是對政策嚴肅性與剛性約束的消解。當基層執行可以輕易突破制度藩籬,再完善的制度設計也難免在“最后一公里”失效。

《五條措施》本身已明確要求“嚴肅工作紀律,落實責任追究”,并將其落實情況作為對縣(市、區)政府、園區管委會、市直有關部門城鄉基層治理目標考核的重要內容。但遺憾的是,紙面的嚴厲要求,未能轉化為現實的監管動能與問責壓力。

政策閉環的關鍵,在于執行環節的“責任閉環”。唯有通過“個案整改”推動“系統治理”,才能將制度剛性轉化為治理效能,確保“社區空間為民所用”的初衷不再落空。

歡迎大家通過評論區或撥打熱線電話0816-2400000提供新聞線索,我們會及時跟進關注。

(辣1度報道組 文/圖)