記憶深處,故鄉北川羌族自治縣漩坪鄉的橋,宛如時光長河中一葉搖曳的舟楫,滿載歲月印記,將往昔與今朝緊緊串聯。

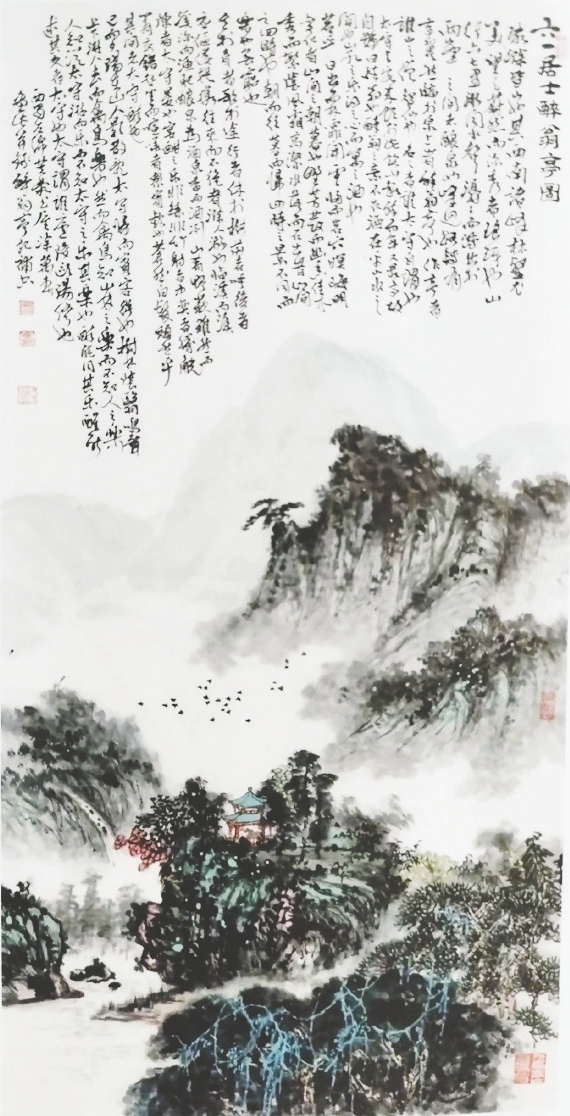

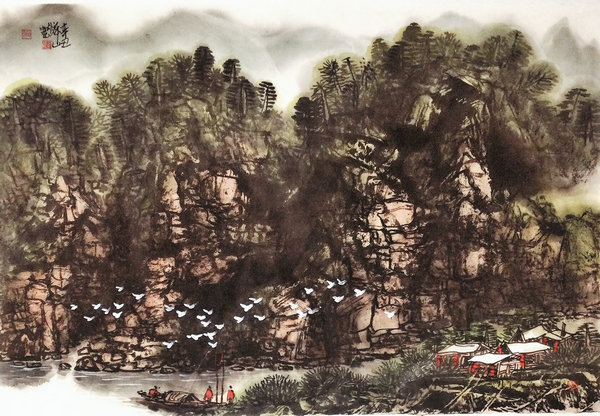

漩坪鄉,是一方被山水環抱的土地。湔江東流至此悄然回旋,以溫柔而磅礴的力量沖積出平坦壩子,鄉名由此而來。境內水系如大地脈絡縱橫,張家灣、魚兒塘、白坭溝等十幾條溪流潺潺流淌,似琴弦彈奏樂章,滋養著這片土地。

據地方史志記載,清乾隆元年(1736年),漩坪場依湔江而生,靜臥山水間,距上下游北川治城、安縣曲山場均約二十里。往昔歲月里,索橋、溜索是百姓出行必經之路。1910年英國探險家亨利·威爾遜拍攝的漩坪篾索橋影像,讓后人得以窺見其凌空江面、隨河風搖晃的模樣。

時光流轉,1935年4月中旬,戰火硝煙彌漫。紅四方面軍為策應中央紅軍北上,從江油向北川進軍。國民黨軍隊在紅軍先遣隊攻勢下潰不成軍,狼狽逃向漩坪。為阻攔紅軍,他們通過篾索橋后將其燒毀。

熊熊烈火中,篾索橋化為灰燼,卻燒不毀紅軍的信念與百姓對光明的期盼。在當地群眾支援下,紅軍用木門、木板扎成簡易木筏,在洶涌湔江上奮勇渡江。隨后立即組織民工修復篾索橋,大部隊踏著搶建的橋向茂縣進軍,為土地播撒希望火種。

新中國成立后,政府每兩年大修篾索橋。有了橋的連接,漩坪場鎮漸漸人丁興旺,湔江對岸白坭鄉、都壩鄉的鄉民匯聚趕場。那時的場鎮熱鬧非凡,吆喝聲、歡笑聲此起彼伏,交織成煙火氣十足的市井交響曲。

歲月更迭,橋在時光中蛻變。1962年,篾索橋完成使命,被改建為更堅固的鋼絲繩橋。它如鋼鐵巨龍橫跨湔江,為行人帶來便利安全,守護著往來腳步。

1982年5月,隨漩(坪)金(鳳)公路通車,漩坪大橋接過接力棒。寬闊橋面承載時代車輪,見證故鄉經濟騰飛,看著故鄉走向繁榮。

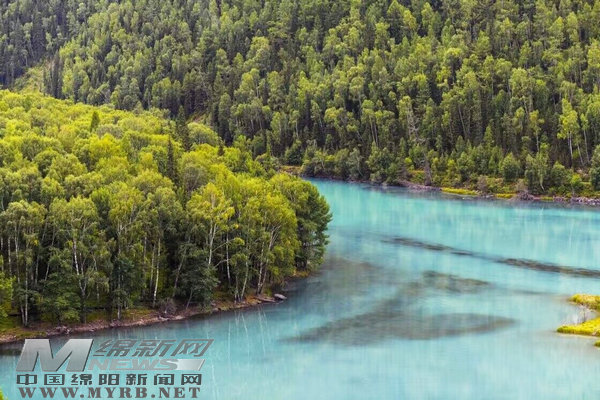

2008年5月12日,大地震打破故鄉寧靜。唐家山堰塞湖如巨獸般淹沒漩坪場,那座見證變遷的漩坪大橋也沉入湖底,只留人們心中無盡的回憶與嘆息。

2018年9月,唐家山堰塞湖跨湖大橋竣工。大橋主拱艷紅如羌紅,這道“羌紅”橫跨湖面,終結了村民靠渡船、繞后山出行的歷史。村民去往新縣城的路程從3小時縮短至最快30分鐘,它改善了群眾生產生活,加速了20多種農副產品運輸,帶動曲山、漩坪、白坭等地3萬余群眾經濟發展,為脫貧致富提供了交通保障。

故鄉橋的變遷,是祖國山河巨變的縮影。百年征程中,中國共產黨如燈塔指引人民破浪前行,書寫中華民族自強不息的史詩。從革命年代篾索橋上紅軍的堅毅腳步,到新時代跨湖大橋的如虹雄姿;從戰火廢墟的重生希望,到繁榮發展的通途大道,都是信仰與奮斗的見證,串聯黨的光輝與人民期盼,成為記憶中永不褪色的精神豐碑。(周永珩)

編輯:郭成