向總書記報告·一線調研

調研點位

· 成都市 成都巴莫科技有限責任公司

· 資陽市 臨空經濟區紅碑村 九曲河濕地公園 沱江雁江段 樂至縣勞動鎮羊叉河生態農業公園

· 廣元市 四川省唐家河國家級自然保護區 青川縣蒿溪回族鄉七佛貢茶茶博園 青川縣房石中藥材現代林業園區

· 綿陽市 王朗國家級自然保護區

調研時間

年6月、7月

調研人

四川日報全媒體調研組

記者 鐘嵐 王小玲 付真卿 張蒙 邵明亮 任憲平 郝飛 肖雨楊

盛夏四川,百態千姿。長江黃河奔涌向東,紅原若爾蓋繁花點點,大熊貓公園生靈共舞……美麗四川釋放著它獨特的魅力。

四川是長江上游重要的水源涵養地,黃河上游重要的水源補給區,也是全球生物多樣性保護重點地區。2022年6月,習近平總書記來到宜賓,囑托牢固樹立上游意識,堅定不移貫徹共抓大保護、不搞大開發方針,筑牢長江上游生態屏障,守護好這一江清水。2023年7月,習近平總書記再度來川,要求四川在筑牢長江黃河上游生態屏障上持續發力,把生態文明建設這篇大文章做好。

從三江口到翠云廊,總書記始終牽掛著四川的山山水水,對四川生態文明建設念茲在茲。

這是一道時代必答題。中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化。肩負維護國家生態安全的使命任務,面對人民群眾對美好生活的向往,四川如何沿著總書記指引的方向,持續發力,久久為功,做好生態文明建設這篇大文章?

這同樣是我們想要探尋的答案。6月至7月,四川日報全媒體調研組前往沱江沿岸、大熊貓國家公園、依山傍水的小村落、超大城市的園區工廠,一路“追青逐綠”,觀察各地如何走好生態優先、綠色發展之路,協同推進減污、降碳、擴綠、增長,如何拓寬綠水青山轉化金山銀山的路徑,以高水平保護促進高質量發展,感受當地群眾如何共享自然之美、生命之美、生活之美。

落實最嚴格生態保護,

四川收獲了什么?

不斷夯實綠色本底,美麗四川生態魅力進一步釋放

沱江是本次調研的目的地之一。

這條全長712公里的長江重要支流,流經德陽、成都、資陽、內江、瀘州等地,幾乎都是四川經濟最發達、工業最集中、人口密度最高的地區,水資源利用飽和,污染源既多又廣,一度是長江上游污染最嚴重的河流之一。

盛夏時節,調研組來到資陽市的沱江一級支流九曲河,清澈水流奔騰穿城而過,兩岸綠樹成蔭。

“曾經的九曲河水體黑臭、生態功能減退,兩岸環境臟亂。”回憶過去的場景,資陽市雁江區生態環境局副局長李杰感慨不已。

為了讓九曲河重煥生機,雁江區系統實施了“引沱濟九”工程、強化雨污分流等措施,減輕入河污染,同步取締網箱養殖、劃定沱江干流兩岸畜禽禁養區、關停禁養區內養殖場(戶)。一系列嚴格的治理措施,讓九曲河水質得以持續改善。

沱江簡陽城區段 四川省水利廳供圖

沿著九曲河向下游,過了資陽城就是沱江干流。雖然剛下過雨,江水仍是碧綠。沱江國考斷面水質優良率最差時低至6。2%,如今已達到100%。調研組了解到,隨著近年來的重拳治理,沱江干流和一級支流的污染源控制卓有成效,非法采砂、捕魚等行為幾近絕跡。治理的目標更加聚焦到上游小流域生態環境。

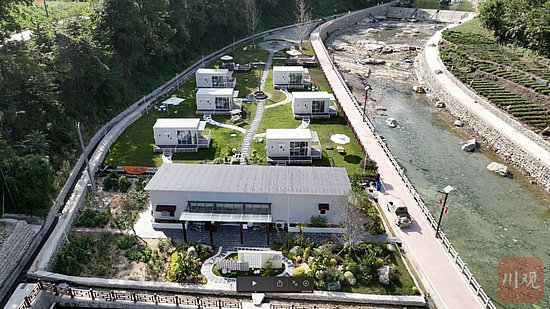

6月27日,調研組來到樂至縣勞動鎮羊叉河,這條只有十余米寬的小河,最終也流入沱江。勞動鎮黨委書記夏松介紹,為了保護好羊叉河,當地構建了“行政河長統籌+技術河長支撐+法治河長保障”共治模式。行政河長負責統籌和組織保障,技術河長負責防污治污技術支持,法治河長負責推動司法與行政有效銜接。如今,羊叉河邊打造了生態農業公園。“閑暇時間就帶著家人來這里放松。”家住在資陽城區的李雪梅對這里的生態環境很滿意。

落實最嚴格保護,科學精準治理,從沱江之變可見四川治水的成果。去年,四川水環境治理實現了里程碑式的目標。全省國考斷面、省考斷面、水功能區優良水質達標首次實現“三個100%”。

生態環境廳相關負責人表示,經過多年來的持續攻堅,四川解決了一大批制約水質改善的突出問題。為進一步加強水生態環境保護,四川將繼續堅持以水污染治理為核心提升水環境質量,以水系連通為重點科學配置水資源,以水生態修復為突破提升河湖健康程度,讓水污染防治向水資源、水生態、水環境“三水統籌”加快轉變。

落實最嚴格保護,收獲感滿滿的還有大熊貓國家公園。

去年7月,四川、陜西、甘肅三省人大常委會相繼公布各省制定的關于加強大熊貓國家公園協同保護管理的決定。當年10月,大熊貓國家公園川甘陜三省14家單位在岷山區域開展聯合巡護,實現了《四川省大熊貓國家公園管理條例》施行以來,在該區域進行的第一次跨省聯合巡護行動。

7月2日,在四川省唐家河國家級自然保護區,自然教育中心負責人刁鯤鵬指著對面遠處的山坡,“過去我在這里能看上那邊坡上的扭角羚,現在看不到了,因為樹長起來全遮住了。”

唐家河國家級自然保護區管理處時任處長諶利民介紹,唐家河的森林植被覆蓋率目前已達到96。15%,是停伐45年來的最高水平。

森林植被的持續恢復帶來了野生物種的回歸。近年來,唐家河大熊貓種群數量明顯增加,從全國第四次大熊貓調查中的39只增至54只。目前,唐家河保護區內有植物2651種,國家重點保護植物33種;動物1147種,國家重點保護動物118種,是中國低海拔森林生態系統珍稀野生動物遇見率最高地區之一。

大熊貓國家公園唐家河片區的大熊貓。 諶利民 攝

水更清了,山更綠了,天更藍了。相關部門提供的數據顯示,今年以來,全省生態環境質量繼續穩定改善。1至6月,水環境質量持續保持在全國前列,空氣質量綜合指數排名創“十四五”以來最優,3。81億畝林地面積繼續穩居全國第一,“天府森林四庫(糧庫、水庫、錢庫、碳庫)”建設穩步推進……不斷夯實的綠色本底,讓美麗四川的生態魅力進一步釋放。

守住了綠水青山,

金山銀山在哪里?

推動生態產品價值轉化,讓青山既長“葉子”又長“票子”

7月,“唐家河蜂蜜”進入收獲期,在唐家河保護區內唯一的行政村——落衣溝村,蜂農正忙著割蜜。

青川縣唐家河養蜂

落衣溝村黨支部書記楊勇告訴調研組,唐家河國家級自然保護區建立之初,因為保護與發展的矛盾,讓靠山吃飯的老百姓感受到了陣痛。但以大熊貓國家公園建設為契機,村子發展迎來了新機遇。

“現在全村共有60多戶蜂農,養蜂數量近5000箱,每年平均每戶可收入3萬到5萬元。”楊勇介紹,在不破壞自然環境的情況下,公路沿線還開起了農家樂和精品民宿,進一步拓寬增收渠道。

“可持續的保護并非封閉式的保護,我們讓保護區里面和周邊村民參與進來,成為參與大熊貓國家公園保護和管理的一分子。”諶利民的觀點很具有代表性。大熊貓國家公園建立以來,曾經封閉的自然保護區,開始不斷推動生態價值全民共享,探索實現人與自然和諧共生。

唐家河中蜂交化體驗館

7月2日,調研組在四川綿陽平武境內的大熊貓國家公園老河溝片區見到了52歲的生態導賞員魏曉華,她剛帶領游客參觀結束準備下山。

從2022年開始,老河溝自然保護中心聯動社會機構對附近村民進行培訓,學習了動植物知識、歷史文化背景、野外應急等知識后進行考核,現在,當地有144人通過考核持證上崗成為生態導賞員,村民魏曉華便是其中之一。

做導賞員一年來,魏曉華接待了100余批游客,平均每次能賺150元。在她的帶領下,游客通過預約,安全有序進入保護區開辟的特定路線,用生態友好的方式領略保護地自然風光,學習了解自然生態知識。

魏曉華的工作,是依托大熊貓國家公園開展的自然教育中的一部分。7月2日晚,調研組在王朗國家級自然保護區碰到了一隊從上海遠道而來的朋友。他們中有4個高中生、2個大學生,因為對大熊貓、對野生動植物的興趣來到王朗。調研組在王朗和唐家河碰上了好幾個這樣的自然教育團隊。自然教育已經成為國家公園向公眾敞開懷抱,傳播普及生態知識理念,推動生態價值全民共享的全新嘗試。

王朗自然保護區科教館

王朗保護區護林員在講解

在保護區外更廣闊的綠水青山中,生態價值與經濟價值的“雙向奔赴”同樣如火如荼。

在青川縣房石中藥材現代林業園區,返鄉創業大學生董薇薇看到黃連種植基地內的良好長勢喜上眉梢;同樣臉上掛滿笑容的,還有63歲的村民杜大英,在這里務工,她每天能賺100元。

青川縣蒿溪回族鄉旅游民宿

青川縣森林覆蓋率達到了73。77%,平均海拔1000米至3500米的森林分布一度讓當地喜憂參半,如今,發展林下中藥材種植正在實現生態價值向經濟價值的轉換。

房石鎮黨委書記李中波介紹,房石鎮通過林下“黃柏+黃連”套種,形成了木草套種、高低搭配、循環輪作的復合種植模式,2023年,園區僅有約5%中藥材面積開始達產,當年產量超過260噸,產值達8600萬元。

青山既長“葉子”又長“票子”,綠水青山變成金山銀山的故事正在巴山蜀水間不斷上演。

如何走好生態優先、

綠色發展之路?

“零碳”成本換來更多機遇,綠色低碳已成共識

6月26日,調研組前往位于成都市金堂縣成阿工業園內的成都巴莫科技有限責任公司,這是一家從事鋰電池正極材料研發生產的行業領軍企業。

調研組的這次到訪,其實給企業造成了一點小小的“麻煩”。載著調研組參觀工廠的汽車油耗、座談用會議室的空調……這些都會被計入企業當月的碳排放指標。

為什么選擇巴莫科技?因為這里打造了全球首家正極材料“零碳”工廠,綠色低碳的理念已深植到工廠的每個生產環節。

走進生產車間內,生產設備整齊排列,物料自動分裝在匣缽中并自動傳送進入軌道窯高溫焙燒,整個生產過程自動化、智能化運轉。在控制室大屏上,智能制造系統實時監測生產線運行狀態,一站式監控能源消耗情況,確保生產活動能耗情況實時掌握。

成都巴莫科技有限責任公司總經理李龍慶介紹,為了實現“零碳”目標,企業對生產線進行了重新設計規劃,降低能源消耗和原料損耗,實現能源循環利用,“例如冬天我們用冷卻水來為辦公室供暖。”

這還不夠。調研組在企業的節能減排措施清單里看到,選用水電清潔能源、控制空調溫度、辦公用車油改電等等都包括在內。

在李龍慶看來,在“雙碳”目標背景下,建設“零碳工廠”是發展趨勢,可以提升品牌的國際競爭力和價值,有效應對國際“碳壁壘”。雖然初期建設需要付出一定成本,但建成之后反而為企業帶來了更多的訂單。

不只“零碳工廠”,還有“零碳建筑”“零碳園區”。

7月初,成都科創生態島項目建設進度再刷新,整島零碳示范建筑——3號館鋼結構主體順利封頂,這是2023年四川唯一入選生態環境部綠色低碳典型案例的近零碳園區。

俯瞰生態島,獨特的建筑形態搭配興隆湖的波光,給人以震撼的未來感和科技感,不只是外形,其內核更讓人驚嘆。進入生態島,低碳設計藏在建筑內,通過引入地源熱泵、碲化鎘光伏等先進技術手段,最終實現供能系統100%電氣化、直接碳排放為零,冬季可再生能源裝機規模100%。

俯瞰興隆湖 李向雨 攝

成都科創生態島相關負責人表示,園區全部建成投用后,預計總能耗和碳排放2028年左右達到峰值,項目全生命周期碳減排量能達到約50萬噸。

調研組發現,綠色低碳發展越來越多地體現在產業發展的各項統計數據中。2023年,四川累計創建綠色工廠596家、綠色工業園區67家。今年3月,雅礱江流域水風光一體化基地累計發電量突破1萬億千瓦時,綠色清潔能源發電量減排二氧化碳約8億噸,相當于800多萬公頃人工林的固碳量。今年1至5月,全省動力電池和晶硅光伏等綠色低碳工業產品產量與去年同期相比,單晶硅增長115。1%,多晶硅增長53。6%,鋰離子電池增長95。1%。

而根據《四川省碳達峰實施方案》,到2025年,四川單位地區生產總值能源消耗將下降14%以上,水電、風電、太陽能發電總裝機容量預計達到1。38億千瓦以上;到2030年,單位地區生產總值二氧化碳排放比2005年下降70%以上,如期實現碳達峰目標。

正如方案總體要求中所說,“以能源綠色低碳發展為關鍵,加快實現生產生活方式綠色變革,推動經濟社會發展建立在資源高效利用和綠色低碳發展的基礎之上”。

這或許就是四川的答案。

一年來

四川切實筑牢

長江黃河上游生態屏障

堅持走生態優先

綠色發展之路

天更藍、水更清、土更凈

2023年,21個市(州)平均優良天數率為85.8%,環境空氣質量綜合指數排全國第13位、同比前進3位。

水環境質量躍居全國第一,全省203個國考斷面、142個省考斷面、285個水功能區首次全面達標。

開展774個土壤風險點的監測,全省農用地土壤環境質量總體穩定。

山水林田湖草沙一體化保護和系統治理。

2023年,全省完成營造林498萬畝,修復治理退化草原1055萬畝,森林蓄積增加1600萬立方米,修復大熊貓棲息地6.6萬畝。

推進草原健康退化評估和基況監測,草原資源“一張圖”初步形成。

出臺小微濕地建設規范,建立濕地專家庫,修復退化濕地9.4萬畝。

黃河上游若爾蓋草原濕地山水林田湖草沙一體化保護和修復工程累計完成投資31.73億元,修復退化濕地9.4萬畝。

綠色低碳產業快速發展

2023年,全省累計創建綠色工廠596家、綠色工業園區67家。

全省清潔能源裝機容量達到1.1億千瓦,水電裝機總量居全國第一。

今年1至5月,全省動力電池和晶硅光伏等綠色低碳工業產品產量與去年同期相比,單晶硅增長115.1%,多晶硅增長53.6%,鋰離子電池增長95.1%。

編輯:郭成